Wo endet die Freiheit des ästhetischen Urteils? Wo beginnt ästhetische Diskriminierung oder gar ästhetischer Rassismus? Bei Tattoonesen, Pierzonen und Kynodulen?

Der aesthetic turn erweckt den Eindruck, als ob man bei ästhetischen Urteilen freier sei als bei politischen, juristischen oder medialen Werturteilen. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Ästhetik in besonderem Maße mit Kunst verbunden wird, und Kunst für sich einen besonderen Freiraum in Anspruch nimmt. Klar, wenn das abfällige ästhetische Urteil sich auf eine angeborene oder unfreiwillig erworbene Eigenschaft bezieht, dann ist es diskriminierend. Aber wie liegt es bei »kulturellen« Kennzeichen, mit denen der Träger sein eigenes Geschmacksurteil ausdrückt? Wie steht es also mit abfälligen Äußerungen über Tattoonesen, Pierzonen und Kynodule?

Da die Ethnologie insoweit eine Forschungslücke aufweist, sei kurz erläutert: Tattoonesen sind Personen, die sich dauerhafte Farbe unter die Haut applizieren lassen. Manchem Ästheten wird durch den Anblick blau-rot-bunter Arme das Anschauen von Fußballspielen verleidet. Pierzonen wären Menschen, die sich Löcher durch Ohren, Nasen oder andere von Natur aus ansehnliche Körperteile bohren, um darin Gegenstände zu befestigen, die als Verschönerung gedacht sind, die aber in den Augen mancher Betrachter als Verunstaltung erscheinen. Kynodule sind Leute, die ihre Hunde mehr lieben als Menschen und denen der Zorn der Satirezeitschrift Kot & Köter galt.

Wo beginnt also ästhetische Diskriminierung? Zugegeben, das letzte Beispiel passt nicht ganz. Es ist dem Übereifer des Hobby-Ethnologen geschuldet, der gleich alle Stämme vorführen möchte, die er entdeckt hat.

Lookismus ist wohl der neue Begriff, mit dem man ästhetische Diskriminierung zu erfassen versucht.[1] Durch die Verbindung mit »Gender«[2] bekommt der Begriff eine Schlagseite, denn er lenkt einseitig auf die Diskriminierung von Frauen in der Werbung oder im Berufsleben hin. Es ist geradezu ein Tabu, auf der Aktivseite auch das weibliche Körperkapital in Rechnung zu stellen.[3] Um mich aus diesem Antidiskriminierungsdiskurs zu befreien, habe ich eingangs andere Beispiele gewählt.

Ich kann mit »Lookismus« vorläufig auch aus dem Grunde nicht viel anfangen, weil das Phänomen sogleich wieder konstruktivistisch aufgezäumt wird. Ein Beispiel dafür bietet das für sich genommen lesenswerte Posting Arbeit am Körper, Schönheit als Kapital. Kosten, kultureller Druck, Diskriminierung – was tun? von Elisabeth Lechner und Christian Berger auf dem österreichischen A & W Blog. Darüber geht die Frage nach dem ästhetischen Urteil des Betrachters als Subjekt unter. Auch wenn Subjekte nicht als freischwebend autonom gedacht werden können, sondern »immer schon« Glieder ihrer Gesellschaft sind, so hoffen doch noch manche, die über Ästhetik reden, dass das ästhetische Urteil ein wenig Raum für Selbstbestimmung bietet, und zwar auch im Alltag. Oder muss man sich dazu erst zum Künstler erklären? Oder zum Satiriker? Ich halte es mit Josef Beuys: Jedermann ist ein Künstler. Zur Ästhetik der Satire vielleicht schon im nächsten Eintrag.

Nachtrag vom 6. 3. 2021: Das sagen Wissenschaftler über Tattoonesen und Pierzonen[4]:

»Der Wunsch, sich von anderen zu unterscheiden, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, gilt in der Forschung als stabiles Persönlichkeitsmerkmal des Menschen. Gerade in gewissen Situationen, z. B. wenn ein Individuum den Eindruck hat, anderen zu ähnlich oder zu unähnlich zu sein, verstärkt sich die Motivation soziale Konventionen zu verletzen und sich tendenziell nonkonformistisch zu verhalten. Es existieren bereits mehrere Studien, die das Bedürfnis nach Einzigartigkeit in einen Zusammenhang mit Tätowierungen und Piercings bringen. Aufgrund eines beobachtbaren Trends zu immer radikaleren Körpermodifikationen wie Zungenspaltungen und Implantaten untersuchten nun Experimental- und Persönlichkeitspsychologen der Helmut-Schmidt-Universität, inwieweit sich dieser Zusammenhang auf exzessivere Formen der Körpermodifikation übertragen lässt.

Das Ergebnis: Tätowierte, gepiercte und extrem körpermodifizierte Studienteilnehmer wiesen ein stärkeres Bedürfnis nach Einzigartigkeit auf als Personen ohne Körpermodifikationen. Neu war jedoch, dass sich Studienteilnehmer mit Tätowierungen zwar keinerlei Gedanken über die Reaktion anderer auf ihre Tätowierungen machten, jedoch nicht auf Affronts abzielten. Gepiercte und extrem körpermodifizierte Studienteilnehmer neigten hingehen dazu, sich ganz bewusst über Regeln hinwegzusetzen, um sich deutlich von anderen abzugrenzen. Des Weiteren wurde beobachtet, dass die Anzahl der Körpermodifikationen mit dem steigenden Bedürfnis nach Einzigartigkeit gleichermaßen bei allen Teilnehmer zunahm.

Durch die Analyse dreier Sub-Dimensionen des Bedürfnisses nach Einzigartigkeit war die Studie in der Lage, ein feinkörniges Verständnis der persönlichen Haltung körpermodifizierter Menschen zu schaffen. Zu diesen zählte ein grundsätzlicher Mangel an Bedenken hinsichtlich der Reaktionen anderer (über alle untersuchten Gruppen hinweg bestätigt), der Wunsch, Regeln nicht immer zu befolgen (vor allem unter den gepiercten und extrem körpermodifizierten Teilnehmer bestätigt) und die Bereitschaft einer Person, Überzeugungen öffentlich zu verteidigen.«[5]

Mein Kommentar: Die hier als Nonkonformismus dargestellte Attitüde würde ich als Dissonanzreduktion einordnen.

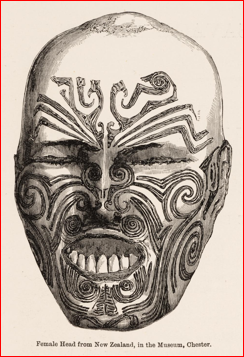

Nachtrag: Das Beste, was ich bisher über Tätowierungen gelesen habe, schrieb am 12. 1. 2021 der Kunstwissenschaftler Karlheinz Lüdeking unter der Überschrift »Ornament und Versprechen« in der FAZ. Anlass war eigentlich der 15. Geburtstag des Architekten Adolf Loos. Hoffentlich bleibt der Artikel frei zugänglich. Der Artikel war mit dem nachfolgenden Bild illustriert.

Es ist dem Band »The Grammar of Ornament« von Owen Jones, London 1856, entnommen, also urheberrechtsfrei. Das Original dieses Bands kann man von der Internetseite der Internet Archive herunterladen. Das ist allerdings mühsam, weil die Datei 80 MB groß ist.

[1] Vgl. dazu den Sammelband von Darla Diamond/Petra Pflaster/Lea Schmid (Hg.), Lookismus. Normierte Körper: diskriminierende Mechanismen, 2017.

[2] Wie auf der Webseite Gender Equality & Diversity der Universität Köln.

[3] Damit hatte ich mich in einem Posting auf Rsozblog auseinandergesetzt, das unter der Überschrift »Erotisches Kapital« als symbolisches Kapital« in mein Bourdieu-Buch eingegangen ist.

[4] Selina M. Weiler/Bjarn-Ove Tetzlaff/Philipp Yorck Herzberg/Thomas Jacobsen, When Personality Gets Under the Skin: Need for Uniqueness and Body Modifications, Plos One, 3. März 2021 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245158.

[2] Aus der Pressemitteilung der Bundeswehr-Universität Hamburg.