In diesem Beitrag will ich notieren, wie ich, mit Frage nach der Relevanz der Diffusionsforschung für Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie Kopf, Texte von Rogers und Greenhalgh u.a. gelesen habe.

Während bei Rogers Innovationen in der Landwirtschaft das zentrale Thema sind [1]Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5. Aufl., New York, NY 2003. Ich zitiere nach der 3. Aufl. von 1983, die als PDF im Internet zur Verfügung steht., blicken Greenhalgh u. a. zwar in erster Linie auf Forschungen aus dem Gesundheitssektor, berücksichtigten aber auch, ähnlich wie Rogers, Übersichtsartikel und wichtige empirische Untersuchungen aus anderen Bereichen [2]Trisha Greenhalgh/Glenn Robert/Fraser Macfarlane/Paul Bate/Olympia Kyriakidou, Diffusion of Innovations in Service Organisations: Systematic Literature Review and Recommendations for Future Research, … Continue reading, unter anderem Kommunikationswissenschaft und Marketing, Organisationswissenschaft, Management und Entwicklung (development). Dagegen vernachlässigen sie völlig, ebenso wie Rogers, Untersuchungen zu Diffusion von Recht. Das fällt umso stärker auf, als sie das umfangreiche Material, auf das sie sich beziehen, in verschiedene Traditionslinien ordnen »defined as a coherent body of theoretical knowledge and a linked set of primary studies in which successive studies are influenced of previous studies« (2004:583). Es gibt wohl kaum eine handfestere Traditionslinie der Diffusionsforschung als die Rechtsvergleichung. Der rechtssoziologische Forschungsstrang law and devlopment [3]Vgl. Klaus F. Röhl, Entwicklungshilfe durch Recht und die Konvergenzthese, in: Michael Bäuerle u. a. (Hg.), Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, Tübingen … Continue reading steht ihr kaum nach. Der »Fehler« beider besteht nur darin, dass sie sich nicht selbst als solche einordnen. Die Traditionslinien beziehen ihren Zusammenhang in erster Linie aus einer engeren Sparten- oder Fachzuordnung wie Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Entwicklungshilfe oder Recht. Man kann sie aber auch mit den großen Themenfelder sozialer Wandel, Globalisierung und Evolution verbinden.

Rogers hatte für den Erfolg von Innovationen fünf Kriterien genannt: The five attributes of innovations are (1) relative advantage, (2) compatibility, (3) complexity, (4) trialability, and (5) observability. (1983:211). Zwar wiederholt Rogers öfter, es komme auf die Wahrnehmung dieser Eigenschaften durch die potentiellen Übernehmer an. Dennoch werden diese Attribute von einem objektiven Standpunkt aus beschrieben. Greenhalgh u. a. (2004:589f) kritisieren das Rogersmodell:

»These early studies produced some robust empirical findings on the attributes of innovations, the characteristics and behavior of adopters, and the nature and extent of interpersonal and mass media influence on adoption decisions. But the work had a number of theoretical limitations, notably the erroneous assumptions that (1) the only relevant unit of analysis is the individual innovation and/or the individual adopter; (2) an innovation is necessarily better than what has gone before and adoption is more worthy of study than is nonadoption or rejection; (3) patterns of adoption reflect fixed personality traits; and (4) the findings of diffusion research are invariably transferable to new contexts and settings.«

Sie sehen die Dinge etwas soziologischer oder interaktionistischer. Aber der Abstand bleibt gering.

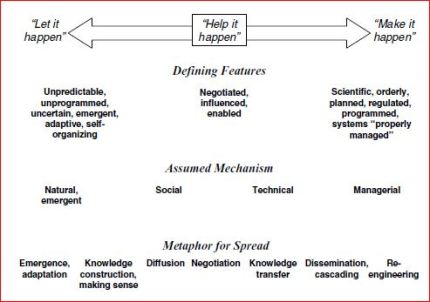

Aus Greenhalgh u.a. 2004, 593

Zum Innovationsbegriff: Die moderne Diffusionsforschung hat den Kulturbegriff des Diffusionismus durch den Begriff der Innovation ersetzt.

»An innovation is an idea, practice, or object perceived as new by an individual or other unit of adoption.« (Rogers 2003, 13)

Eine Innovation ist kleiner als »Kultur«, bei der man zunächst an eine eher ganzheitliche Lebensform denkt. Innovationen sind bloße Brocken vermutlich mit der Folge, dass sie ich relativ leicht aus einer kulturellen Umgebung in eine andere übertragen lassen. Bei der Diffusion von Recht geht es in der Regel auch nicht bloß um kleine Brocken in Gestalt vereinzelter Normen, sondern um kompaktere Institutionen, die eher ganze Kulturen affizieren. Dennoch meint Twining (2005:227f), das von Rogers an kleinförmigen Innovationen entwickelte Konzept der Diffusion sei auch für eine großflächige, ideologiegetriebene Rezeption und bei großen kulturellen Unterschieden – wie im Falle der Türkei – relevant. Man könne mindestens die gleichen Fragen aufwerfen, nämlich:

»What were the conditions of the process, and the occasion for its occurrence? What was diffused? Through what channel(s)? Who were the main change agents? To what extent were the characteristics of the change agents and their contexts similar or different? When and for how long did the process occur? Why did it start at that particular time? What were the main obstacles to change? How much did the object of diffusion change in the process? What were the consequences of the process and what was the degree of implementation, acceptance and use of the diffused objects over time? « (2005:221)

Zum Diffusionsbegriff: Greenhalgh u. a.(2004:582) unterscheiden zwischen »diffusion (passive spread)« und dissemination (active and planned efforts to persuade target groups to adopt an innovation)«. Bei einer Betrachtung aus historischer Distanz lässt sich zwischen selbsttätiger Verbreitung und intendierter Übertragung nur schwer unterscheiden. Daher deckt der Diffusionsbegriff gewöhnlich beides [4]So explizit bei Rogers, der allerdings zwischen zentralisierter und dezentralisierter Diffusion unterscheiden will (1983:7). Bei Bedarf lässt sich der Unterschied als Diffusion im engeren und im weiteren Sinne kennzeichnen.

Ein wichtiger Effekt der Globalisierung ist die ungeplante Verbreitung von Rechtskonzepten, Rechtsbegriffen und konkreteren Normen und Institutionen. Zu denken ist etwa an die individuelle Berufung auf Menschenrechte oder auf die Verwendung des amerikanischen Copyright-Zeichens ©. Auch die von der Open-Content-Bewegung erfundene GNU-Lizenz ist über alle Welt »diffundiert«. (Die vielgepriesene Mediation als Alternative zum Gerichtsverfahren ist dagegen ein Diffusionsflop.) Die intendierte Harmonisierung des Rechts beobachtet man zurzeit vor allem in der europäischen Union und, sehr viel schwächer ausgeprägt, auf globaler Ebene. Für eine eher punktuelle Verbreitung von Recht sorgen die Weltbank und andere Institutionen der Entwicklungshilfe.

In vielen Fällen dürften die selbsttätige Ausbreitung allgemeinerer Ideen und Konzepte und die geplante und implementierte Übernahme von Einstellungen, Regeln und Organisationsformen Hand in Hand gehen. Die selbsttätige Ausbreitung von Innovationen führt zu der informellen Institutionalisierung, die eine formelle Organisation erst erfolgreich macht. Insofern ist es sicher auch für das Recht zutreffend, wenn Greenhalgh u.a. von einem Kontinuum zwischen Diffusion i. e. S. und intendierter Verbreitung ausgehen (2004:601).

Planung, Steuerung, Implementierung: Die politisch mit Hilfe von Recht geplante und ins Werk gesetzte Verbreitung von Innovationen wird von der Diffusionsforschung nur am Rande wahrgenommen (Greenhalgh u. a. 2004:610). Implementation ist dagegen ein Kernbegriff der Diffusionsforschung (Rogers 1983:174ff; Greenhalgh u. a. 2004:610f). Er deckt sich aber nicht mit dem Implementationsbegriff, wie er in der Rechtssoziologie im Zusammenhang mit der Steuerungsdiskussion geläufig ist.

Die Diffusionsforschung unterscheidet verschiedene Stadien der Diffusion beginnend mit awareness und/oder knowledge und endend mit der Routinisierung. Vor der letzteren kommt die Implementierung. Sie folgt auf das Stadium der Entscheidung und äußert sich in Aktivitäten zu deren Umsetzung (»the early usage activities that often follow the adoption decision«; Greenhalgh u. a. 2004:610). Die rechtssoziologische Implementationsforschung befasst sich dagegen mit Fällen, in denen die Entscheidung zur Annahme von Innovationen auf politischer Ebene verbindlich durch Rechtssetzung getroffen wird und sodann von Organisationen umgesetzt werden muss. Die Diffusionsforschung geht grundsätzlich von (mehr oder weniger) freiwilligen Übernahmeentscheidungen von aus. Der Befehl zur Innovation gilt als eher kontraproduktiv:

»Authoritative decisions (e.g., making adoption by individuals compulsory) may increase the chance of initial adoption by individuals but may also reduce the chance that the innovation is successfully implemented and routinized.« (Greenhalgh u.a. 2004:599f)

Immerhin gibt es einige Ratschläge, wie sich geplante Innovationen erfolgreich gestalten lassen.

»When a planned dissemination program is used for the innovation (e.g., led by an external change agency), it will be more effective if the program’s organizers (1) take full account of potential adopters’ needs and perspectives, with particular attention to the balance of costs and benefits for them; (2) tailor different strategies to the different demographic, structural, and cultural features of different subgroups; (3) use a message with appropriate style, imagery, metaphors, and so on; (4) identify and use appropriate communication channels; and (5) incorporate rigorous evaluation and monitoring of defined goals and milestones.« (Greenhalgh u. a. 2004:603)

Auch bei der Frage, was denn als erfolgreiche Implementierung von Innovationen anzusehen ist, gibt es Differenzen, jedenfalls wenn die Innovation in einer Rechtsreform besteht. Ausgerechnet Rogers liefert dafür ein Beispiel:

»Sometimes the adoption of an innovation does indeed represent Identical behavior; for example, the California Fair Trade Law of 1931, the first law of its kind, was adopted by ten other states complete with three serious typographical errors that appeared in the California bill.« (1983:175)

Auch Rechtsvergleichung begnügt sich oft damit, die positivrechtliche Ausbreitung von Normen und Institutionen zu konstatieren, etwa indem sie beschreibt, welche Staaten in der Welt Verfassungsgerichte nach amerikanischem oder deutschem Muster eingerichtet haben. Rechtssoziologie interessiert sich dagegen vor allem für die Differenz zwischen Formalstruktur und Realität von Institutionen. Oft besteht nur eine sehr äußerliche Ähnlichkeit der Institutionen, die tatsächlich von Land zu Land und teilweise von Ort zu Ort ganz unterschiedlich funktionieren. Ich selbst weise allerdings gerne darauf hin, dass man auch Institutionen, die zunächst nur auf dem Papier stehen, nicht gleich völlig abschreiben sollte. Früher oder später erscheinen NGOs oder (im Ausland ausgebildete) Juristen, die sich auf das Papier berufen. Aber auch die Menschen, die mit Organisationen zu tun haben, deren Realität weit von den formalen Vorgaben abweicht, lernen schnell, sich opportunistisch von Fall zu Fall auf diese Vorgaben zu berufen.

Der Gegenstand der Diffusion: Rogers hat vor allem die Ausbreitung technologischer Innovationen im Blick.

»Almost all of the new ideas discussed in this book are technological innovations. A technology is a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the cause-effect relationships involved in achieving a desired outcome. Most technologies have two components: (1) hardware, consisting of the tool that embodies the technology as material or physical objects, and (2) software, consisting of the knowledge base for the tool.« (1983:35)

Nach einer Studie, die die Weltbank zusammen mit der Afrikanischen Entwicklungsbank erstellt hat, sind Mobiltelefone in Afrika ein großer Erfolg. [5]The Transformational Use of Information and Communication Technologies in Africa. Zur Erklärung bietet sich die Diffusionstheorie von Rogers an, und tatsächlich findet man im Internet eine Diplomarbeit, die das versucht. [6]Charity Holloway Mobile Phone Diffusion In Africa The Adoption of mobile phones in Africa and the Diffusion of Innovation, 2012?, http://charityholloway.com/projects/MobileAfrica.pdf. Vermutlich sind die Handys im Tschad einfacher und preiswerter. Aber ein Handy bleibt ein Handy in Deutschland wie im Tschad. Allerdings werden sich die Netzbetreiber kaum auf eine monatliche Abrechnung mit nachträglicher Zahlung einlassen, sondern sie werden auf Prepaid-Karten setzen. Wahrscheinlich sind auch, wo Strom aus dem Netz keine Selbstverständlichkeit ist, andere Batterietechniken notwendig. Rogers würde insoweit von re-invention sprechen, auch wenn nur die Peripherie betroffen ist.

Bei anderen technischen Innovationen ist die Sache komplizierter. Technologien haben nicht nur einen harten Kern und eine »Software«-Umgebung, sondern sie sind auch sozial eingebettet. Das hat Richard Rottenburg eindrucksvoll am Beispiel der Wasserversorgung in drei Städten in Tansania gezeigt. [7]Richard Rottenburg, Weit hergeholte Fakten, Eine Parabel der Entwicklungshilfe, Stuttgart 2002. Auch hier gab es mit dem Leitungsnetz und den Wasserwerken einen harten Kern, freilich mit allerhand weichen Stellen in Gestalt von Leitungsverlusten. Das Hauptproblem lag aber darin, die an das Leitungsnetz angeschlossenen Verbraucher überhaupt zu registrieren, um sie dann zur Zahlung zu veranlassen. Dass deutsche Modell des Anschluss- und Benutzungszwangs lag da jenseits der Vorstellungswelt. Rogers‘ Diffusionstheorie ist letztlich ein Technologieakzeptanzmodell. Als Technologie hat man auch in Tansania die zentrale Wasserversorgung vermutlich bereitwillig akzeptiert.

Bei der Ausbreitung von Recht fehlt es an einem vergleichbar harten Kern. Es geht vielmehr um immaterielle Innovationen in Gestalt von Prinzipien und Regeln, allgemeinen Konzepten und konkreten Organisationsformen. Näher am Recht scheint daher der Gegenstand der Diffusion bei Greenhalgh u. a. liegen:

»We defined innovation in service delivery and organization as a novel set of behaviors, routines, and ways of working that are directed at improving health outcomes, administrative efficiency, cost effectiveness, or users’ experience and that are implemented by planned and coordinated actions.«

Aber der Abstand bleibt. Hier geht es zwar ohne Hardware, aber doch um instrumentelle Effektivität und monetäre Effizienz. Im Grunde sind auch hier nur immaterielle Technologien gemeint, ähnlich wie in der Landwirtschaft eine neue Fruchtfolge in der Medizin etwa eine Checkliste für Untersuchungen.

Innovationen in Organisationen: Bei Greenhalgh u. a. geht es nicht um Individuen, sondern um Organisationen. Auch Rogers befasst sich in seinem Kapitel 10 mit Innovationen in Organisationen. Rogers behandelt Organisationen dabei analog zu Individuen und die Übernahme von Innovationen entsprechend als eine organisationsinterne Angelegenheit. Bei Organisationen als Übernehmern zeigen sich ähnliche Verläufe wie bei Individuen. Greenhalgh u. a. sind insoweit offener, als sie auch Veränderungen der Organisation selbst, etwa durch neue Managementstrukturen im Blick haben. Dabei berücksichtigen sie auch Interorganisationsbeziehungen. Aber die soziale Einbettung der Organisation bleibt auch bei ihnen weitgehend unberücksichtigt.

»Complex innovations in service organizations can be conceptualized as having a ›hard core‹ (the irreducible elements of the innovation itself) and a ›soft periphery‹ (the organizational structures and systems required for the full implementation of the innovation); the adaptiveness of the ›soft periphery‹ is a key attribute of the innovation The concept of a soft periphery links with Rogers’s aforementioned concept of reinvention and with ›innovation-system fit‹ as an important feature of system readiness.« (Greenhalgh u.a. 2004:597)

Pro-innovation bias: Mit der Umstellung auf Innovationen ist der Fortschrittsglaube des alten Diffusionismus nicht völlig ausgestorben. In der Definition von Rogers erscheint der Neuigkeitswert von Innovationen als relativ. Tatsächlich ist aber an Neuerungen im Sinne von Fortschritt gedacht. Wer zu spät kommt, ist ein laggard. Rogers attestiert der von ihm ausgewerteten Diffusionsforschung selbst einen pro-innovation bias (1983:92), ohne daraus für sich Konsequenzen zu ziehen. [8]Volker Hoffmann, Book Review: Five editions (1962-2003) of Everett Rogers: Diffusion of Innovations, zitiert nach ders., Reader »Knowledge and Innovation Management«, 2011, S. 72. Dennoch bleiben einige Hinweise von Rogers bedenkenswert. Als Ursachen für den pro-innovation bias nennt Rogers an erster Stelle den Umstand, dass viele Untersuchung von change-agencies in Auftrag gegeben werden, die die Verbreitung einer Innovation betreiben, weil sie diese für fortschrittlich halten. Es kommt hinzu, dass erfolgreiche Innovationen interessanter erscheinen und auch Spuren hinterlassen, die sich leichter beschrieben und gemessen werden können, als erfolglose:

»As a general result of the pro-innovation bias, we know much more (1) about the diffusion of rapidly diffusing innovations than about the diffusion of slowly diffusing innovations, (2) about adoption than about rejection, and (3) about continued use than about discontinuance.« (1983:94)

Neutraler als der Innovationsbegriff sind daher die traveling models. Sie sind, wie die Diffusion von Recht, nicht auf neu erfundene Gestaltungen beschränkt, sondern erfassen auch traditionelle Rechtsformen, wenn sie nur für die Zielgruppe neu sind. Die traveling models sind auch nicht von vornherein auf weitere Ausbreitung angelegt. Auch eine singuläre Übernahme ist von Interesse. Zwar ist der Erfolgsgedanke nicht von vornherein ausgeschlossen. Aber Scheitern, Veränderung oder Verfälschung kommen doch eher in den Blick.

Zum Weg der Diffusion: Zwischen Start und Ziel der Verbreitung liegen bei Rogers und bei Greenhalgh u. a. nicht eigentlich regionale und kulturelle Grenzen. Zwar schreibt Rogers im Vorwort zur 3. Auflage: » … the diffusion paradigm that is presented in this book is less culture-bound than in my previous books.« Aber vielleicht liegt genau darin das Problem, dass man sich die Diffusion als kulturunabhängiges Phänomen vorstellt. Bei Rogers geht es eigentlich nur um die Ausbreitung einer Innovation innerhalb ein und derselben Gesellschaft. Hier sind es in erster Linie Individuen, die neue Erfindungen, Techniken, Moden usw. aufnehmen. Sie werden in Kategorien eingeteilt, wie sie in einer modernen, differenzierten Gesellschaft anzutreffen sind, nämlich als Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority und Laggards und auch ihre Entscheidungsprozesse verlaufen grundsätzlich individuell, wiewohl Rogers konzediert, dass etwa bei Entscheidungen über die Geburtenkontrolle in China oder Bali die Gruppe mitbestimmt (1983:173). Von Greenhalgh u. a. werden diese Kategorien zwar als Stereotypen kritisiert, aber letztlich doch nur durch differenziertere Kriterien ersetzt, die die interaktive Komponente stärker berücksichtigen (2004:598ff).

Auch die Wege, auf denen eine Innovation kommuniziert wird, führen zu einer gewissen Fremdbestimmung der Individuen. Hier erweist sich erweist sich soziale Homophilie als Diffusionsverstärker (Rogers 1983:273ff). Analog gibt es in der Rechtsoziologie eine Tradition, die Diffusion von Recht innerhalb einer relativ geschlossenen Gesellschaft zu verfolgen. Die Frage wird gewöhnlich als solche nach der Verbreitung von Rechtskenntnissen und nach der Verhaltenswirksamkeit von Recht behandelt. »More effective communication occurs when two individuals are homophilous.« Dieser Satz von Rogers (1983:19) könnte auch aus einem rechtssoziologischen Text stammen.

Wo Homophilie nicht ohne weiteres gegeben ist, können Mittelspersonen eine Brücke bauen:

»Change agents employed by external agencies will be more effective if they are (1) selected for their homophily and credibility with the potential users of the innovation; (2) trained and supported to develop strong interpersonal relationships with potential users and to explore and empathize with the user’s perspective; (3) encouraged to communicate the users’ needs and perspective to the developers of the innovation; and (4) able to empower the users to make independent evaluative decisions about the innovation (Greenhalgh u.a. 2004:613).«

Dagegen haben Rechtsvergleichung und Ethnologie regelmäßig Konstellationen im Blick, bei denen regionale und/oder kulturelle Grenzen überwunden werden. Greenhalgh u. a. sind immerhin bei der Auswertung von development studies auf die Relevanz kultureller Grenzen gestoßen (2004:590):

»Two important contributions from this tradition have been (1) that the meaning of an innovation for the agency that introduces it may be very different from that held by the intended adopters and (2) that ›innovation-system fit‹ (related to the interaction between the innovation and its potential context) is generally a more valid and useful construct than ›innovation attributes‹ (often assumed to be fixed properties of the innovation in any context.«

Re-invention: Nur selten verbreiten sich Innovationen als 1:1 Kopie. Meistens werden sie in irgendeiner Weise angepasst, und sei es auch nur die Peripherie Größe, Verpackung oder Gebrauchsanweisung.

»… diffusion scholars now recognize the concept of re-invention, defined as the degree to which an innovation is changed or modified by a user in the process of its adoption and implementation. « (Rogers 1983:175)

Bei technologischen Innovationen sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt. Sie beziehen sich vor allem auf die Peripherie und auf den Verwendungszweck. Bei immateriellen Innovationen sind die Anpassungsmöglichkeiten größer. Hier gilt:

»If potential adopters can adapt, refine, or otherwise modify the innovation to suit their own needs, it will be adopted more easily.« (Greenhalgh 2004:596)

Rogers sah in dem Konzept der re-invention zwar einen Fortschritt der Diffusionsforschung, behandelte die Veränderung der Innovation im Zuge ihrer Verbreitung aber immer noch als Ausnahme. »Re-invention is no necessarily bad« (1983:178), auch wenn sie ihre Ursache oft in Unwissenheit und schlechter Lernleistung habe (S. 180). Und es gibt auch ein psychisches Bedürfnis, eine fremden Innovation etwas Eigenes hinzuzutun:

»Local pride of ownership of an innovation may also be a cause of re-invention.« (Rogers 1983:180)

Sogar Freud wird dazu bemüht:

»This pride in their re-invention is an example of what Freud called ›the narcissism of small differences.‹ « (Rogers 1983 S. 181)

Konstruktivistisch denkende Soziologen und Ethnologen sind radikaler. Schon Twinings Latour-Zitat »No transportation without transformation« deutet auf eine größere Bedeutung des Anpassungsprozesses hin. Auf Latour berufen sich auch die Ethnologen um Richard Rottenburg und beziehen von ihm die Metapher der Übersetzung (translation). Darauf wird zurückzukommen sein.

Zum Antrieb der Diffusion: Diffusion ist ein universales soziales Phänomen. Angesichts dieser Tatsache bleibt die Frage, was die Diffusion antreibt, unterbelichtet. Rogers baut implizit auf rational choice, wenn er als erstes Merkmal von Innovationen, das ihre Verbreitung begünstigt, deren Vorteilhaftigkeit gegenüber vorhandenen Problemlösungen nennt:

»Relative advantage is the degree to which an innovation is perceived as being better than the idea it supersedes. The degree of relative advantage is often expressed in economic profitability, in status giving, or in other ways.« (1983:213)

» … relative advantage is a sine qua non for adoption.« (Greenhalgh u. a. 2004:594)

Alle anderen Merkmale erscheinen als sekundär. Das gilt auch für die Dynamik der Kommunikation und Interaktion. Bloße Nachahmung, Überredung, Meinungsführer oder der Druck der Gruppe sind letztlich nur Variablen, die die Diffusionsrate beeinflussen.

»Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as being consistent with the existing values, past experiences, and needs of potential adopters. An idea that is not compatible with the prevalent values and norms of a social system will not be adopted as rapidly as an innovation that is compatible.« (Rogers 1983:15; ähnlich Greenhalgh u. a. S. 596, 602)

Da die Literatur zum Neoinstitutionalismus nicht ausgewertet wird, werden auch die drei von Dimaggio und Powell genannten Mechanismen nicht genannt, die Institutionen zur Annahme von Innovationen treiben und letztlich zur Isomorphie führen, Diese wären:

»1) coercive isomorphism that stems from political influence and the problem of legitimacy; 2) mimetic isomorphism resulting from Standard responses to uncertainty; and 3) normative isomorphism, associated with professionalization.« [9]Paul DiMaggio/Walter W. Powell, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review 48 , 1983, 147-160. Deusch als … Continue reading

In diese Richtung deutet immerhin folgendes Zitat:

»Interorganizational networks promote the adoption of an innovation only after this is generally perceived as ›the norm‹.« (Greenhalgh u. a. 2004:609)

Makrosoziologische Variablen wie politischer oder ökonomischer Zwang und Entwicklungstheorien wie Modernisierung und Evolution haben im Konzept von Rogers und Greenhalgh keinen Platz.

Evolution: Dem alten Diffusionismus wird vorgeworfen, er habe Kultur in Leerstellen diffundieren lassen. Dem konkurrierenden Evolutionismus wird letztlich eine sozialdarwinistische Grundeinstellung vorgehalten, nach der die stärkere Kultur sich durchsetzt. Von Evolution in der Diffusionstheorie ist bei Rogers und Greenhalgh nicht die Rede. Die Vorstellung einer kulturellen Evolution erlebt jedoch zurzeit eine erstaunliche Renaissance. Nicht zuletzt in der Rechtssoziologie spielt sie eine große Rolle [10]Vgl. dazu den Eintrag Evolution des Rechts – mehr als eine Metapher oder nicht einmal das? vom 12. Februar 2009. Hier will ich noch auf vier Cluster von einschlägiger Literatur hinweisen. Der … Continue reading, nachdem sich Luhmann ausführlich der Evolution des Rechts gewidmet hat. Deshalb muss jedenfalls die Frage erlaubt sein, ob und wie Diffusion und Evolution zusammengebracht werden können. Die Antwort liegt nahe, dass die Evolutionstheorie zur Interpretation der Ergebnisse der Diffusionsforschung dient. Dazu kann sie versuchsweise den generalisierten Darwinismus von Hodgson/Knudsen [11]Geoffrey M. Hodgson/Thorbjørn Knudsen, Why We Need a Generalized Darwinism, and why Generalized Darwinism Is Not Enough, Journal of Economic Behavior & Organization 61, 2006, 1-19. zugrunde legen. Er besagt, dass die soziokulturelle Evolution, betrachtet man sie aus der Distanz, darwinistisch ist, denn sie folgt den drei Grundprinzipien des Darwinismus, Variation, Vererbung und Selektion. Wo immer diese Prinzipien am Werk sind, findet Evolution statt. Das bedeutet umgekehrt: Auch soziokulturelle Entwicklungen lassen sich nicht ohne Rückgriff auf diese drei Prinzipien erklären. Dabei passen Innovation und Variation gut zusammen. Den Diffusionsprozess kann man auch als Selektionsprozess deuten. Kandidaten der Selektion sind wohl nicht Innovationen, die es nicht schaffen, sondern vorhandene Objekte, Ideen und Verhaltensweisen, die verdrängt werden. Nach der Analogie zur Vererbung suche ich immer noch vergeblich.

Fazit: Es ist also allerhand zu bedenken, wenn man sich bei der sozialwissenschaftlichen Diffusionsforschung Rat holen will. Was als solche angeboten wird, scheint bisher doch noch zu sehr auf die Verbreitung von materiellen und immateriellen Technologien und von marktgängigen Produkten, Dienstleistungen und Immaterialgütern zentriert zu sein. Twinings Versuch, die Rezeption Schweizerischen Rechts in der Türkei mit Hilfe dieser Diffusionsforschung neu zu interpretieren, überzeugt mich nicht. Die Fragen, die mit ihrer Hilfe generiert werden, bleiben doch so allgemein, dass man sie wohl auch ohne diesen Umweg stellen kann. Dennoch: man kann nicht mehr über sozialen Wandel, Globalisierung oder gar Evolution reden, ohne das Phänomen der Diffusion zur Kenntnis zur nehmen, und sei es auch nur, um den eigenen Standpunkt von der Diffusionsforschung a là Rogers abzusetzen.

Nachtrag: Ein aktueller Beitrag zur Diffusion der speziellen Materie des Immigrationsrechts.

Anmerkungen

| ↑1 | Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5. Aufl., New York, NY 2003. Ich zitiere nach der 3. Aufl. von 1983, die als PDF im Internet zur Verfügung steht. |

|---|---|

| ↑2 | Trisha Greenhalgh/Glenn Robert/Fraser Macfarlane/Paul Bate/Olympia Kyriakidou, Diffusion of Innovations in Service Organisations: Systematic Literature Review and Recommendations for Future Research, Milbank Quarterly 82, 2004, 581-629. |

| ↑3 | Vgl. Klaus F. Röhl, Entwicklungshilfe durch Recht und die Konvergenzthese, in: Michael Bäuerle u. a. (Hg.), Demokratie-Perspektiven, Festschrift für Brun-Otto Bryde zum 70. Geburtstag, Tübingen 2013, 675-710. |

| ↑4 | So explizit bei Rogers, der allerdings zwischen zentralisierter und dezentralisierter Diffusion unterscheiden will (1983:7). |

| ↑5 | The Transformational Use of Information and Communication Technologies in Africa. |

| ↑6 | Charity Holloway Mobile Phone Diffusion In Africa The Adoption of mobile phones in Africa and the Diffusion of Innovation, 2012?, http://charityholloway.com/projects/MobileAfrica.pdf. |

| ↑7 | Richard Rottenburg, Weit hergeholte Fakten, Eine Parabel der Entwicklungshilfe, Stuttgart 2002. |

| ↑8 | Volker Hoffmann, Book Review: Five editions (1962-2003) of Everett Rogers: Diffusion of Innovations, zitiert nach ders., Reader »Knowledge and Innovation Management«, 2011, S. 72. |

| ↑9 | Paul DiMaggio/Walter W. Powell, The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Review 48 , 1983, 147-160. Deusch als Paul J. DiMaggio/Walter W. Powell, Das „stahlharte Gehäuse“ neu betrachtet: Institutionelle Isomorphie und kollektive Rationalität in organisationalen Feldern, in: Sascha Koch/Michael Schemmann (Hg.), Neo-Institutionalismus in der Erziehungswissenschaft, Grundlegende Texte und empirische Studien, Bd. 6, Wiesbaden 2009, S. 57-84. |

| ↑10 | Vgl. dazu den Eintrag Evolution des Rechts – mehr als eine Metapher oder nicht einmal das? vom 12. Februar 2009. Hier will ich noch auf vier Cluster von einschlägiger Literatur hinweisen. Der erste umfasst Arbeiten von Evolutionsspezialisten, die von der Biologie herkommen. Es handelt sich besonders um Robert Boyd, Peter J. Richerson ihre Schüler und Mitarbeiter. Das zweite Cluster enthält Arbeiten aus dem Max Planck Institute of Economics in Jena. Das dritte besteht aus den Beiträgen zu einem Symposium on Evolutionary Approaches to (Comparative) Law, das 2010 in Ghent stattfand. Das vierte Cluster ist ein Sammelsurium aus Internetressourcen, die von SEAL, der Society for Evolutionary Analysis in Law, auf ihrer Webseite gesammelt werden. |

| ↑11 | Geoffrey M. Hodgson/Thorbjørn Knudsen, Why We Need a Generalized Darwinism, and why Generalized Darwinism Is Not Enough, Journal of Economic Behavior & Organization 61, 2006, 1-19. |