Den Verweis auf die »Schlüsselwerke der Kulturwissenschaften«, die bislang vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen angeboten wurden, habe ich gelöscht, denn die Texte sind verschwunden. Anscheinend will man einer bevorstehenden Buchpublikation keine Konkurrenz machen. Schade!

Neu ist in den Links zur Globalisierung ein Verweis auf das Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien in Hamburg, und genauer auf die Seite mit den GIGA-Working Papers.

»Harte« und »weiche« Normen

In der »Allgemeinen Rechtslehre« (§ 29 I) nehmen wir aus der amerikanischen Diskussion die Unterscheidung zwischen standard und rule auf, die hierzulande vernachlässigt wird. Natürlich wird auch hier ausführlich über Regeln und Standards diskutiert. Aber man kann die englischen Ausdrücke nicht einfach mit den gleichlautenden deutschen Vokabeln übersetzen. Gemeint ist etwas anderes, und deshalb sprechen wir von »harten« und »weichen« Normen. Unter »harten« Normen verstehen wird solche, die sich im Wege semantischer Interpretation konkretisieren lassen. »Weich« sind solche Normen, die dem Anwender einen größeren Spielraum geben. Für beide Normtypen bietet die Straßenverkehrsordnung viele Beispiele. Subsumtionsfähig sind etwa folgende Regeln: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt innerhalb geschlossener Ortschaften 50 km/h. Es ist links zu überholen. Krafträder dürfen nicht abgeschleppt werden. Relativ unbestimmt sind dagegen folgende Normen: Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er sein Fahrzeug ständig beherrscht. Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten. Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

In Deutschland konzentriert sich die Diskussion über Standards im Sinne von unbestimmten Rechtsnormen auf die juristisch-dogmatische Frage von wem und mit welchen Methoden solche Standards zu konkretisieren sind. In den USA steht eine andere, rechtssoziologische Frage im Vordergrund, nämlich die Frage nach der Funktion von solchen standards. »Harte« Regeln müssen genau sein und verlangen daher mehr Aufwand bei ihrer Formulierung. Sie können jedoch den Vollzug erleichtern und damit Kosten sparen. Zugunsten »harter« Regeln werden immer wieder Rechtssicherheit und die Abschreckungswirkung ins Feld geführt, dagegen, dass sie dem durch O. W. Holmes sprichwörtlich gewordenen »bad man« gestatten, berechnend bis an die Grenzen zu gehen. »Weiche« Normen dagegen veranlassen die Adressaten zu situationsadäquatem Verhalten auf der Linie des Gesetzeszwecks. Auf der anderen Seite können weiche Normen risikoscheue Menschen von wünschenswerten Aktivitäten abhalten und umgekehrt risikofreudige Personen zu Grenzüberschreitungen veranlassen. Ähnlich liefern »harte« Regeln zwar eine klare Abgrenzung bei der Delegation von Befugnissen, fördern jedoch Verantwortungsscheu, während weiche Normen dazu veranlassen können, von Vollmachten sinnvoll Gebrauch zu machen. Schließlich können »harte« Regeln zwar in vielen Situationen für klare Information sorgen und Informationskosten reduzieren. Sie empfehlen sich daher, wenn das zu regulierende Verhalten ein Massenphänomen ist, wie z.B. im Straßenverkehr. Dort kann allerdings die Flüssigkeit des Verkehrs darunter leiden. »Harte« Regeln können andererseits die Kommunikation beschränken und Missverständnisse herbeiführen, während »weiche« Normen durch Vermeidung von Ritualen und Formalitäten eine breitere Kommunikation anregen und dadurch Verständigung fördern.

Zu diesem Fragenkreis gab es jetzt eine interessante Diskussion im Harvard Law Review. In einem Artikel über »Inducing Moral Deliberation: On the Occasional Virtues of Fog« [1]Harvard Law Review 123 , 2010, 1214-1246. machte die Autorin Seana Valentive Shiffrin geltend, »weiche« Normen könnten moralische Überlegungen und demokratische Aktivitäten der Bürger anregen. Wer einer weichen Norm gerecht werden wolle, müsse oft selbst darüber nachdenken, welche moralischen Prinzipien im Hintergrund relevant seien und danach abwägen, welche Verhaltensweise von anderen Menschen erwartet werde und was fair, angemessen usw. usw. sei. Damit gehe von standards auch eine erzieherische Wirkung aus, weil Menschen sich die Zwecke der Norm und den Sinn des Rechts überhaupt bewusst machen müssten. Darauf hat Brian Sheppard erwidert mit »Calculating the Standard Error: Just How Much Should Empirical Studies Curb Our Enthusiasm For Legal Standards?« [2]Harvard Law Review 124, 2011, 92-109. Er meint, die Sache sei komplizierter. Es komme darauf an, ob eine Norm verbindlich oder nur eine Empfehlung sei. Das finde ich nicht so interessant, denn eine bloß empfehlende Norm (z. B. Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn) könnte psychologisch durchaus die von Shiffrin behaupteten Wirkungen haben. Sheppards eigenes Beispiel – ein modifiziertes Diktatorspiel – finde ich nicht überzeugend, weil zu untypisch für einen Standard. Interessanter scheint mir das Argument, dass bei einem Konflikt zwischen rechtlichen und außerrechtlichen Normen eine »harte« Rechtsnorm eher in moralische Auseinandersetzungen führe. Am interessantesten ist aber wohl Sheppards Hinweis auf zwei empirische Untersuchungen, die jedenfalls indirekt zu den unterschiedlichen Qualitäten von »harten« und »weichen« Normen aufschlussreich sein könnten. Hier ist das Ergebnis eher skeptisch. In dem einen Fall scheint es, als ob die »weiche« Norm eher zu egoistischem Verhalten veranlasst. Im anderen Fall geht um die Handhabung von »weichen« Normen durch Richter, und hier zeigt sich wohl, dass »weiche« Normen eher geeignet sind, vorgefasste (»ideologische«) Meinungen zu praktizieren.

Anmerkungen

Ähnliche Themen

Wäre das ein Plagiat?

In der heimlichen Juristenzeitung vom 24. 6. 2010 schreiben Justus Haucap und Jürgen Kühling über »Gerechtere Wasserpreise«. Ein bißchen (aber nur ganz wenig) habe ich mich über den ersten Satz geärgert: »Die kommunale Trinkwasserversorgung ist das letzte Monopol ohne wirksame Kontrolle.« Das ist reißerisch, weil es falsch ist. Deshalb habe ich einfach einmal nicht, durch Copy and Paste, sondern durch Suchen und Ersetzen, die Trinkwasserversorgung gegen die Abwasserbeseitigung ausgetauscht:

Die Abwasserbeseitigung ist ein natürliches Monopol. Echter Wettbewerb konkurrierender Entsorger im Markt ist nicht nur schwer zu etablieren, er ist volkswirtschaftlich auch gar nicht effizient und würde letztlich zu Kostensteigerungen führen. Weil aber deswegen die Verbraucher – anders als auf den meisten anderen Märkten – ihren Anbieter nicht wechseln können, wenn dessen Preise oder Service ihnen nicht gefallen, fehlt die marktliche Disziplinierung der Anbieter.

Die Verbraucher sind daher – weil die Entsorgung von Abwasser ein besonders wichtiges Gut ist – besonders schutzbedürftig. Ohne effektive behördliche Kontrolle könnten die Entsorgungsunternehmen ihre Monopolstellung missbrauchen. Wie die Erfahrung zeigt, lässt sich dies auch nicht allein dadurch verhindern, dass Abwasserentsorgung als öffentlich-rechtliche Organisationseinheit im kommunalen Eigentum geführt wird. Denn dies birgt die Gefahr, dass übermäßig hohe Kosten produziert werden, ineffizient gewirtschaftet wird und – im schlimmsten Fall – durch inkompetente Betriebsführung und Verwaltung den Bürgern unnötige Kosten aufgebürdet werden, denen sie sich nicht entziehen können. Eine Privatisierung allein hilft auch nicht weiter, da sie die Anreize zu Preismissbrauch nicht verhindert.

Entscheidend ist demnach weniger die Organisationsform als die Aufsicht über die Abwasserentsorgung der Endverbraucher. Denn auch ein Durchleitungswettbewerb, bei dem Konkurrenten die Leitungen der etablierten Anbieter zu regulierten Preisen mitbenutzen, ist in der Abwasserwirtschaft – anders als bei Telekommunikation und Energie – wenig sinnvoll.

Usw. usw.

Zugegeben, an einigen Stellen müsste man von Hand nacharbeiten. Der regionale Schwerpunkt könnte von Hessen in die ostdeutschen Bundesländer wandern. Doch im Prinzip passt alles.

Ähnliche Themen

Verlust der Empirie: Entkernung oder Entlastung der Rechtssoziologie?

Die Rechtssoziologie als akademische Disziplin scheint eher durch Tiefen als durch Höhen zu gehen. Sie musste sich eine weitgehende Deinstitutionalisierung durch den Abbau von Lehrstuhldenominationen und Lehrveranstaltungen gefallen lassen. Sie muss mit dem anscheinend unaufhaltsamen Imperialismus der Kulturwissenschaften [1]Dazu mein Beitrag »Crossover Parsival«, in: M. Cottier u. a. (Hg.), Wie wirkt Recht?, 2010, 91-100. leben. Und sie traut sich nicht mehr, unter ihrem angestammten Namen aufzutreten. [2]Die Vereinigung für Rechtssoziologie heißt nun Vereinigung für Recht und Gesellschaft. Immer deutlicher zeigt sich jetzt eine andere Entwicklung, die man als Entkernung der Rechtssoziologie beklagen könnte, nämlich den Verlust der empirischen Forschung.

Ein Kernstück der Rechtssoziologie war die anwendungsbezogene Rechtstatsachenforschung. Sie ist heute weitgehend durch das verdrängt worden, was ich als Berichtsforschung beschrieben habe. [3]Ressort- und Berichtsforschung als Datenquelle, in: M. Mahlmann (Hg.), Gesellschaft und Gerechtigkeit, FS Rottleuthner, 2011, 357-393. Die Berichtsforschung stellt sozusagen auf Vorrat Faktenwissen für Politik, Justiz und Verwaltung zusammen. Wenn dennoch einmal ad hoc eine Rechtstatsachenforschung in Auftrag gegeben wird, so wird sie nicht von der akademischen Rechtssoziologie, sondern von spezialisierten Sozialforschungsinstituten erledigt. [4]»DJI erforscht Motive für und gegen gemeinsame Sorgeerklärung nicht miteinander verheirateter Eltern«, so lautet eine Pressemeldung vom 10. 5. 2011. Früher hätte ich diese Meldung als … Continue reading

Aber auch die empirische Grundlagenforschung ist abgewandert, und zwar in andere Disziplinen, nämlich in die Sozialpsychologie und die Verhaltensökonomie. Wenn ich zuletzt in meinem Blog über empirische Untersuchungen berichtet habe, so stammten die fast immer von Psychologen, so zuletzt »Das Frühstück der Richter und seine Folgen« sowie »Normstrenge und lockere Kulturen«.

Was folgt daraus? Soll man diese Entwicklung als Entkernung der Rechtssoziologie beklagen und, den Laden schließen und die Arbeit anderen überlassen? Ich möchte das Abwandern der empirischen Forschung zu verschiedenen Spezialisten eher als Entlastung verstehen. Rechtssoziologie bleibt deshalb doch eine empirische Disziplin in dem Sinne, dass sie für alle Theorien und Thesen empirische Belege sucht, mögen die auch von anderen beigebracht werden. Das Recht ist zum dominierenden Faktor bei der Koordinierung und Regulierung des Komplexes von Subsystemen geworden sei, die das Gesamtsystem der modernen Gesellschaft ausmachen. [5]Alan Hunt (Foucault’s Expulsion of Law, Law and Social Inquiry 17, 1992, 1/30) würde diese Einstellung als legal imperialism kritisieren. Aber irgendetwas muss man der Konkurrenz ja … Continue reading Nur noch das Recht kann der Wirtschaft Paroli bieten. Über die Realität des Rechts werden Daten beinahe im Überfluss erhoben. Es bleibt die Aufgabe, die von anderen gesammelten Daten zu einem Wissenssystem zu integrieren. Das vermag nur eine Disziplin, welche die Beobachtung des Rechts als ihre zentrale Aufgabe versteht und die darin über lange und intensive Übung verfügt. Deshalb ist die Rechtsoziologie wichtiger denn je.

Anmerkungen

| ↑1 | Dazu mein Beitrag »Crossover Parsival«, in: M. Cottier u. a. (Hg.), Wie wirkt Recht?, 2010, 91-100. |

|---|---|

| ↑2 | Die Vereinigung für Rechtssoziologie heißt nun Vereinigung für Recht und Gesellschaft. |

| ↑3 | Ressort- und Berichtsforschung als Datenquelle, in: M. Mahlmann (Hg.), Gesellschaft und Gerechtigkeit, FS Rottleuthner, 2011, 357-393. |

| ↑4 | »DJI erforscht Motive für und gegen gemeinsame Sorgeerklärung nicht miteinander verheirateter Eltern«, so lautet eine Pressemeldung vom 10. 5. 2011. Früher hätte ich diese Meldung als Ankündigung eines Projekts der Rechtstatsachenforschung gelesen. Heute habe ich das Gefühl, dass sie für die Rechtssoziologie so richtig nicht mehr interessiert. |

| ↑5 | Alan Hunt (Foucault’s Expulsion of Law, Law and Social Inquiry 17, 1992, 1/30) würde diese Einstellung als legal imperialism kritisieren. Aber irgendetwas muss man der Konkurrenz ja entgegenhalten. |

Ähnliche Themen

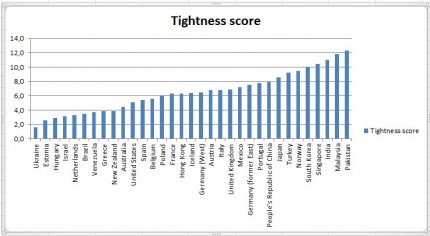

Normstrenge und lockere Kulturen

Durch eine Pressemeldung der Universität Koblenz-Landau bin ich auf eine Veröffentlichung in dem amerikanischen Wissenschaftsmagazin SCIENCE [1]Bd. 332 vom 27. 5. 2011, S. 100-104 über »Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study« aufmerksam geworden, die man als einen Beitrag zur Rechtssoziologie lesen kann. Von den 43 Autoren kommen zwei aus Deutschland (Klaus Boenke, Bremen; Manfred Schmitt (Koblenz-Landau).

Hier zunächst das Abstract:

With data from 33 nations, we illustrate the differences between cultures that are tight (have many strong norms and a low tolerance of deviant behavior) versus loose (have weak social norms and a high tolerance of deviant behavior). Tightness-looseness is part of a complex, loosely integrated multilevel system that comprises distal ecological and historical threats (e.g., high population density, resource scarcity, a history of territorial conflict, and disease and environmental threats), broad versus narrow socialization in societal institutions (e.g., autocracy, media regulations), the strength of everyday recurring situations, and micro-level psychological affordances (e.g., prevention self-guides, high regulatory strength, need for structure). This research advances knowledge that can foster cross-cultural understanding in a world of increasing global interdependence and has implications for modeling cultural change.

»Tight nations …have strong norms and a low tolerance of deviant behavior«, während »loose nations … have weak norms and a high tolerance of deviant behavior«. »Normstreng« und »locker« oder »rigide« vs. »tolerant« könnte das Gemeinte halbwegs treffen. »Permissiv« und »repressiv« passen wegen ihres negativen Beiklang nicht so gut.

Das Begriffspaar tightness/looseness knüpft an anthropologischen Untersuchungen an, die bei einfachen Stammesgesellschaften agrarischen Charakters mit hoher Bevölkerungsdichte strenge Kindererziehung beobachtet haben, während Jäger und Fischer ihre Kinder eher an der langen Leine hielten. Nun sollte geprüft werden, ob man auch moderne Gesellschaften auf einer Skala zwischen normstreng und tolerant einordnen kann. Dazu wurden 6823 Personen in 33 Nationen befragt, im Schnitt also etwas mehr als 200. Die Antworten wurden auf einem Tightness-Looseness-Score eingeordnet. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Normstrenge innerhalb einer Nation ziemlich einheitlich darstellt, während es zwischen den Nationen große Unterschiede gibt. Damit sehen sie Hypothese bestätigt. Am strengsten geht es in Pakistan (12,3) zu, gefolgt von Malaysia (11,8), Indien (11,0), Singapur (10,4) und Südkorea 10,0). Besonders locker ist es in ehemaligen Ostblockländern, so in der Ukraine (1,6), Estland (2,5) und Ungarn (2,9). Mit einer Drei vor dem Komma sind Israel, Brasilien, Griechenland, die Niederlande, Neuseeland und Venezuela dabei. Die alten Industrieländer liegen in der Mitte.

Man fragt ich natürlich, was denn dieser Tightness-Looseness Index taugt. Er wird aus Normdimensionen gewonnen, die nicht selbstverständlich zusammenlaufen. Da ist erstens die Dichte des Normbestandes, zweitens die Schärfe der Normen hinsichtlich der vorgeschriebenen Verhaltensweise, drittens die Strenge der vorgesehenen Sanktionen und viertens die Toleranz gegenüber Normverletzungen. Normen aller Lebensbereiche, ganz gleich ob sie persönliche Kommunikation, das Sexualverhalten oder den Straßenverkehr betreffen, werden über einen Kamm geschoren. Dennoch scheint das Ergebnis einigermaßen handfest zu sein.

In separaten Erläuterungen zu dem mit vier Seiten sehr kurzen Artikel (Supporting Online Material) wird die Anlage der Untersuchung erläutert und es werden die verwendeten Instrumente vorgestellt. Außerdem werden die Ergebnisse mit anderen Daten abgeglichen, so mit Experteneinschätzungen zu zur Rigidität der untersuchten Kulturen, zur Zahl der Linkshänder, die mit der rechten Hand schreiben, sowie mit Daten des World Value Survey und einer Reihe anderer Indices, darunter etwa Hofstedes Cultural Dimensions.

Anmerkungen

| ↑1 | Bd. 332 vom 27. 5. 2011, S. 100-104 |

|---|

Ähnliche Themen

Mehr als ein Blog: SCOTUSblog

SCOTUSblog steht als Abkürzung für Supreme Court of the United States Blog. Das Blog wird betrieben von der auf die Vertretung vor dem US Supreme Court spezialisierte Anwaltsfirma Goldstein, Howe & Russell. Und so stellt sich das Blog selbst vor:

SCOTUSblog is devoted to comprehensively covering the U.S. Supreme Court—without bias and according to the highest journalistic and legal ethical standards. The blog is provided as a public service and is sponsored by Goldstein, Howe & Russell, P.C.

Tom Goldstein and Amy Howe – husband and wife – founded the blog in 2002. Reporter Lyle Denniston joined a few years later. Other permanent and part-time staff members have joined over time. Significant contributions have come from other lawyers at Tom and Amy’s law firm, as well as their students at Stanford and Harvard Law Schools. Now more than twenty people work on or write for the blog.

The blog generally reports on every merits case before the Court at least three times: prior to argument; after argument; and after the decision. In certain cases, we invite the advocates to record summaries of their arguments for podcasts. The blog notes all of the non-pauper cert. petitions that seek to raise a legal question which in Tom’s view may interest the Justices; Lyle gives additional coverage to particularly significant petitions. For the merits cases and the petitions we cover, we provide access to all the briefs.

Many of the blog’s posts go beyond coverage of individual cases. Each business day, we provide a “Round-up” of what has been written about the Court. We regularly publish broader analytical pieces. Lyle also comprehensively covers litigation relating to detainees in the “war on terrorism”—a topic of recurring interest at the Court. The blog carries significant analysis of nominees to the Court. In addition, various special projects—such as our thirty days of tributes to Justice Stevens—may span several weeks. Significant books related to the Court are the subject of our “Ask the author” series. A calendar lists significant dates for activity at the Court and programs relating to it. We also regularly publish statistics relating to the Term.

Für den externen Beobachter der Verfassungsgerichtsbarkeit in den USA ist das Blog so gehaltvoll, dass es einen Platz in meiner Blogroll erhält.

Ähnliche Themen

Begriffssoziologie VII: Zur empirischen Seite der Konstitutionalisierung

Dieses Posting setzt die Beiträge über die strukturelle Seite der Konstitutionalisierung und die funktionale Seite der Konstitutionalisierung fort.

Die Systemtheorie nimmt immer wieder für sich in Anspruch, mit ihren Konzeptualisierungen einen radikalen Blickwechsel herbeizuführen. Durch einen Blickwechsel lässt sich auch die Konstitutionalisierungshypothese der Systemtheorie fruchtbar machen, indem man fragt, wo tatsächlich Gemeinwohlvorstellungen in das neue Weltrecht eindringen und wie die Türöffner beschaffen sind. Dazu gibt es von Teubner und seiner Schule interessante Hinweise. Sie bestätigen Luhmanns Andeutung, dass eine Rechtswirkungsforschung möglich sei, »ohne einen Gedanken an ›Autopoiesis‹ zu verschwenden« [1]Niklas Luhmann, Steuerung durch Recht?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 11, 1990, 137-160/144..

»Eine globale Verfassungsordnung steht vor der Aufgabe: Wie kann externer Druck auf die Teilsysteme so massiv erzeugt werden, dass in ihren internen Prozessen Selbstbeschränkungen ihrer Handlungsoptionen wirksam werden?« [2]Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 9.

Gemeint ist wohl nicht, dass eine schon vorhandene Verfassungsordnung Druck erzeugen soll, sondern dass externer Druck den Prozess der Konstitutionalisierung vorantreibt. Nun endlich ist man bei Fragen angelangt, die sich empirisch beantworten lassen: Woher kommt »externer Druck« auf die Teilsysteme? Wo reagiert das neue Weltrecht »responsiv« durch den Einbau gemeinwohlorientierter Normen?

Vor der Empirie liegt aber noch eine Hürde, nämlich die Frage, wie der Druck »theoretisch« Eingang in die Systeme finden kann, denn die Systeme haben mit ihrer Umwelt keinen Kontakt. Sie können nur – bevorzugt – die eigenen und – eigentlich nur als Irritationen – die Kommunikationen anderer Systeme, etwa von Wissenschaft oder Medien – zu Kenntnis nehmen. Die ökologische Umwelt, also Mensch und Natur, und ihre Probleme spiegeln sich in den Kommunikationen der Wissenschaft und der Massenmedien. Als Filter und Verstärker spielt die Zivilgesellschaft eine so große Rolle, dass man sich fragt, welchen Platz sie im Gebäude der Systemtheorie einnimmt.

Bei Fischer-Lescano/Teubner [3]Regime-Kollisionen, 2006, 55; ähnlich S. 56. ist von einer »zivilgesellschaftlichen Konstitutionalisierung von autonomen Regimes« die Rede. Sollten die privaten Rechts-Regimes selbst Teil der Zivilgesellschaft sein? Das entspricht kaum der üblichen Verwendung des Begriffs, denn die verlangt eine primäre Gemeinwohlorientierung. Auch wenn »Politik, Recht und Zivilgesellschaft« gelegentlich [4]Teubner, Verfassungen ohne Staat, 2010, Internetfassung S. 11. in einem Atemzug genannt werden oder gar von den »vielen Autonomien der Zivilgesellschaft« die Rede ist [5]Teubner, Vertragswelten, 1998, Internetfassung S. 35., so kämen doch nur Laien auf die Idee, die Zivilgesellschaft ihrerseits als Funktionssystem der Gesamtgesellschaft einzuordnen. In einer Fußnote [6]Teubner, Nach der Privatisierung?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 19, 1998, 8-36, Fußnote 12 auf S. 11. präzisiert Teubner den »vielgebrauchten, aber äußerst unscharf verwendeten Begriff … im systemtheoretischen Sinne«. Dieser deckt »alle die gesellschaftlichen Kommunikationen …, die nicht zum Politiksystem oder zum Wirtschaftssystem gehören. Insoweit wie bei Habermas … soll er also gesellschaftlich diffuse (›lebensweltliche‹) Kommunikation, aber auch – insoweit anders als bei Habermas – alle anderen (und nicht nur die menschen-nahen) Funktionssysteme umfassen.« Das ist so scharf nun auch wieder nicht.

Hier soll es genügen, auf die kognitive Offenheit der Systeme zu verweisen. Die Wirtschaft ist »Lernpressionen« ausgesetzt. Dabei handelt es sich um kognitive Änderungen verbunden mit darauf gerichtetem Zwang. [7]Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 19 Teubner bezieht sich dazu auf Luhmanns These vom Primat kognitiver Strukturen in der Weltgesellschaft. Eigentlich braucht es diesen Umweg gar nicht, denn das operativ geschlossene Wirtschaftssystem ist per definitionem kognitiv offen, auch für das Soft Law der Codes des offiziellen Weltrechts. Interessanter sind daher die Pressionen.

Die TNC und transnationalen Rechtsregimes, insbesondere wenn sie privater Genese sind, werden ihre systemdienlichen Regelungen kaum aus Menschenfreundlichkeit oder sozialer Verantwortung am Gemeinwohl ausrichten, sondern sie reagieren nur auf äußeren Druck. (Das ist keine Besonderheit der globalen Rechtsbildung. Auch dem staatlichen Recht geht es regelmäßig so, dass die Adressaten ihm nicht immer aus Überzeugung folgen.) Der Druck stammt nur zum kleineren Teil von den Nationalstaaten und den internationalen Organisationen, viel stärker von Protestbewegungen, NGOs, Gewerkschaften und der öffentlichen Meinung. Den Ausschlag gäben oft »ökonomische Sanktionen« wie das Kaufverhalten des Verbraucherpublikums und das Investitionsverhalten bestimmter Anlegergruppen. [8]Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 20 f.

Die Wirtschaft qua »Eigenrationalität« reagiert auf externen Druck, wenn der ihre internen Operationen stört, wenn er die Absatzmöglichkeiten einschränkt oder die Wettbewerbssituation verändert. Voraussetzungen sind breitenwirksame Kampagnen, die die ökologische Qualität bestimmter Produkte anprangern, sei es, dass Herstellung oder Konsum umweltschädlich sind, sei es, dass Produktion, etwa wegen Kinderarbeit, als sozial unverträglich dargestellt werden kann. Die Wettbewerbssituation verändert sich, wenn es gelingt, Produkte als umweltfreundlich und sozialverträglich auszuzeichnen. Dazu dienen Umwelt- und Ökolabel oder neue Vertriebswege (»Fair Trade«). Das geht so weit, dass die Wirtschaft bei der Vermarktung ihrer Produkte auf einen neuen Lebensstil setzen kann. Die Wirtschaft spricht von Lhas (Lifestyle of Health and Sustainability). Das alles gehört inzwischen zum Zeitungsleserwissen. Vor allem aber, es ereignet sich ohne direkte Hilfe des Rechtssystems.

»Die Wirtschaft dagegen benötigt zur ihrer Selbstkonstituierung massiver Subventionierung durch das Recht, wenn auch nicht in dem umfassenden Maße wie die Politik.« [9]Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 24.

Rechtlicher Druck auf die globalen Funktionssysteme kommt in erster Linie nicht aus dem neuen Weltrecht, sondern aus den territorialen Rechtssystemen. Da die transnationalen Akteure immer noch eine territoriale Basis haben müssen, können sie von den territorialen Rechtssystemen etwa auf dem Umweg über Strafverfahren oder Menschenrechtsklagen zur Verantwortung gezogen werden. Organisationen der Zivilgesellschaft sorgen dafür, dass dabei auch Weltgemeinwohlgesichtspunkte zum Tragen kommen. Eine Reihe von NGOs hat sich auf den Bereich Legal Advice spezialisiert [10]Über die Legal Resources Foundation in Zambia Beatrix Waldenhof, Die Rolle der NGOs als Teil der Zivilgesellschaft im demokratischen Transitions- und Konsolidierungsprozess Zambias, Bochum … Continue reading und benutzt die nationalen Gerichte als Hebel. Einen globalen Charakter erhalten die Fälle (nur) durch die internationale Vernetzung der NGOs, durch ausländische Finanzierung, durch die Berufung auf internationales Recht, vor allem auf Menschenrechtskonventionen, und natürlich dann, wenn sie sich gegen transnational tätige Akteure richten.

Anmerkungen

| ↑1 | Niklas Luhmann, Steuerung durch Recht?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 11, 1990, 137-160/144. |

|---|---|

| ↑2 | Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 9. |

| ↑3 | Regime-Kollisionen, 2006, 55; ähnlich S. 56. |

| ↑4 | Teubner, Verfassungen ohne Staat, 2010, Internetfassung S. 11. |

| ↑5 | Teubner, Vertragswelten, 1998, Internetfassung S. 35. |

| ↑6 | Teubner, Nach der Privatisierung?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 19, 1998, 8-36, Fußnote 12 auf S. 11. |

| ↑7 | Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 19 |

| ↑8 | Selbst-Konstitutionalisierung, 2010, 20 f. |

| ↑9 | Teubner, Verfassungen ohne Staat?, 2010, Internetfassung S. 24. |

| ↑10 | Über die Legal Resources Foundation in Zambia Beatrix Waldenhof, Die Rolle der NGOs als Teil der Zivilgesellschaft im demokratischen Transitions- und Konsolidierungsprozess Zambias, Bochum sozialwissenschaftliche Dissertation, 2003. 271ff. |

Ähnliche Themen

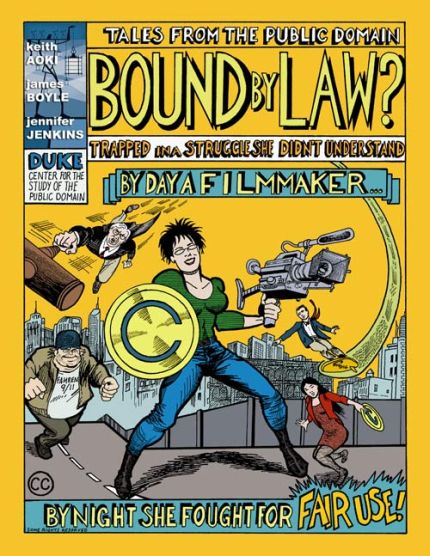

Das Urheberrecht ist nicht komisch: Bound by Law

»Bound by Law« ist ein Law-Comic von Keith Aoki, James Boyle und Jennifer Jenkins, der 2006 erschienen ist und es zu einiger Berühmtheit gebracht hat. Trauriger Anlass, gerade jetzt drauf hinzuweisen, ist der Tod von Keith Aoki im Alter von 55 Jahren am 26. April 2011. Seine Mitautoren haben ihm wunderbare Nachrufe geschrieben. [1]RIP, Keith Aoki; Jennifer Jenkins Remembers Keith Aoki.

Aoki war wohl zuerst Künstler – Zeichner, Maler, Musiker – und wurde dann Jurist. Er muss ein begeisternder Lehrer gewesen sein. Das vermittelt das Bild »Now THAT is how you teach a class«:

Aoki gehörte, wie seine Mitautoren, dem Center for the Study of the Public Domain an der Duke Law School in Durham (North Carolina) an. Dort meint man, dass die Aufmerksamkeit allzu sehr dem individuellen Urheberrechtschutz gilt und darüber die Public Domain, also der Bestand an Ideen, Texten, Bildern und Musik der allen zur Verfügung steht, vernachlässigt wird, so dass es an der richtigen Balance zwischen beidem fehlt.

Aoki, Boyle und Jenkins sind der Ansicht, dass das Urheberrecht mehr zur Erstickung von Kreativität als zum Schutz der Autoren beiträgt. Deshalb setzen sich für Open Access ein, dafür, dass möglich viel unter einer Creative-Commons-Lizenz [2]Was ist Creative Commons? veröffentlicht wird, welche die beinahe beliebige Verwendung und Bearbeitung zulässt, solange der Urheber benannt wird und das Ergebnis wiederum als Creative Commons deklariert wird.

In »Bound by Law« haben die drei Autoren die Schranken des Urheberrechts für einen kreativen Remix von Texten, Bildern und Musik aufs Korn genommen. In ihrem Comic zeigen sie am Beispiel eines Dokumentarfilms, dass es sich kaum vermeiden lässt, urheberrechtlich geschütztes Material zu zitieren. Selbstverständlich bieten sie daher ihre eigenen Arbeiten als »Creative Commons« zum Download in verschiedenen Formaten an. Sie fordern dazu auf, einzelne Teile zu verwenden oder das ganze Buch in andere Sprachen zu übersetzen und stellen dazu die Bilder auch ohne Beschriftung ins Netz. Es könnte eine wunderbare Aufgabe für eine Übung oder ein Seminar im Urheberrecht sein, »Bound by Law« ins Deutsche zu übersetzen und dabei dem deutschen Urheberrecht anzupassen.

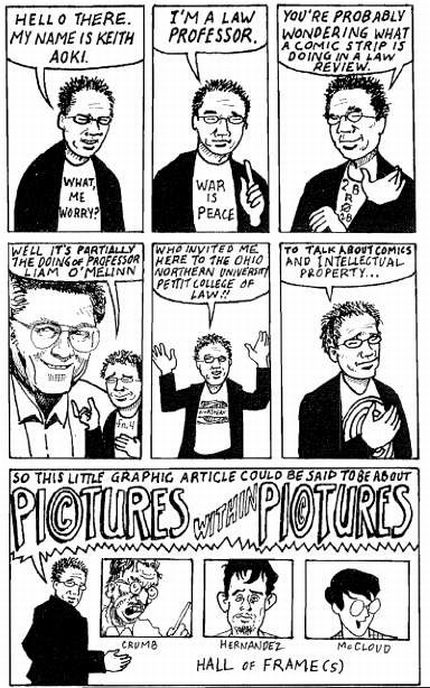

Doch damit nicht genug. Im Dezember 2010 stellte Keith Aoki bei SSRN seinen Comic »Pictures within Pictures« ein, der auch im Ohio North University Law Review abgedruckt worden ist.

Darin kündigt Aoki im Anschluss an den Comic »Bound by Law«, ein weiteres Gemeinschaftswerk mit Boyle über »Music within Music« an.

Ich kann diese Comics nur bewundern. Um sie wirklich mit Genuss zu lesen, fehlt mir die Kennerschaft, so dass ich die vielen Anspielungen auf fremde Texte, Bilder und Musik nicht entziffern kann. Meine Leser sind darauf sicher besser vorbereitet. [3]Diesen Eintrag werde ich auch im Blog »Recht anschaulich« einstellen.

Anmerkungen

| ↑1 | RIP, Keith Aoki; Jennifer Jenkins Remembers Keith Aoki. |

|---|---|

| ↑2 | Was ist Creative Commons? |

| ↑3 | Diesen Eintrag werde ich auch im Blog »Recht anschaulich« einstellen. |

Ähnliche Themen

Der myopische Zelot

Dieses Stückchen [1]Dieter Simon, Ein Arbeitsrechtler vom Bodensee, Myops 2011, 68-72. zeigt, dass es doch nicht so einfach ist, eine Satire zu schreiben. Simon legt hier so viel Eifer an den Tag, als sei er von dem Objekt der Satire persönlich angegriffen worden. [2]Dabei will er vielleicht nur aus ggfs. falsch verstandener Solidarität Mitherausgeber und Autoren von Myops in Schutz nehmen. Rüthers hat Grasnick und Ogorek scharf kritisiert (Rechtswissenschaft … Continue reading Damit sägt er dann doch eher an seiner eigenen Reputation, die ihm wahrscheinlich ohnehin herzlich egal ist.

Gute Witze dürfen auch mal geschmacklos sein. Allerdings erzählt man sie im Herrenzimmer und schreibt sie nicht auf. Von einer schizoiden Persönlichkeit zu fabulieren und damit anzudeuten, dass der Angegriffene einem wissenschaftlichen Selbstwiderspruch erlegen sei, ist nicht einmal im Ansatz komisch. Das kommt einem eher wie ein schlechter Altherrenwitz vor. Myops will für Juristen geschrieben sein, »die offen sind für Stil, Ethos, Verantwortung und Geschichte« (Verlagsankündigung). Das hört sich wie die Werbung für einen zweitklassigen Herrenausstatter an. Und passt insofern auch irgendwie.

Bernd Rüthers muss man nicht mögen. Aber seine rechtstheoretischen Überlegungen für ein wenig unterkomplex zu halten, seine Nähe zum Arbeitgeberlager zu benennen oder seine wissenschaftspolitischen Ansichten als konservativ zu geißeln, das ist alles wie Felchen in den Bodensee zu werfen: Nicht neu, nicht mutig, nicht interessant. Was übrig bleibt, ist degoutant.

Anmerkungen

| ↑1 | Dieter Simon, Ein Arbeitsrechtler vom Bodensee, Myops 2011, 68-72. |

|---|---|

| ↑2 | Dabei will er vielleicht nur aus ggfs. falsch verstandener Solidarität Mitherausgeber und Autoren von Myops in Schutz nehmen. Rüthers hat Grasnick und Ogorek scharf kritisiert (Rechtswissenschaft ohne Recht?, NJW 2011, 434-436). Zwar ist diese Kritik erst Anfang Februar 2011 erschienen, während Simons Invektive im Januarheft 2011 von Myops veröffentlicht wurde. Aber dass schließt nicht aus, dass Rüthers‘ Manuskript in Frankfurt bereits bekannt war. In Frankfurt hört man das Gras wachsen. |

Ähnliche Themen

In eigener Sache VII: Blogroll und Linkliste

Von einem Weblog erwartet man eine Blogroll, das heißt eine Auflistung von anderen Blog, die der Blogger aus welchen Gründen auch immer wichtig oder interessant findet. Für die meisten Blogger ist es wichtig, dass ihr Blog in möglichst vielen Blogrolls aufgeführt wird. Solche Vernetzung schafft Prestige und vielleicht auch mehr Leser. Kompensationsgeschäfte scheinen üblich zu sein. Linkst du meinen Blog, linke ich deinen Blog. Deshalb wird die Blogroll oft so lang, dass man keine Lust mehr hat, sie durchzugehen, zumal mit sie mit einiger Sicherheit auch Schrott enthält. Ich bemühe mich deshalb, meine Blogroll kurz zu halten und darin nur solche Blogs zu notieren, die Informationen zu meinem Themenbereich bieten. Das ist nicht ganz einfach, weil ich nicht planmäßig nach fremden Blogs suche oder sie gar beobachte, sondern nur mehr oder weniger zufällig über den einen oder anderen stolpere.

Das WWW besteht nicht nur aus Blogs. Es gibt bessere Quellen. Daher führe ich zusätzlich eine Linkliste. Auch hier bemühe ich mich um Kürze und Ergiebigkeit. Nachdem ich das Fundbüro, indem einzelne Texte notiert wurden, geschlossen habe, konzentriere ich mich auf Webseiten, die ihre Inhalte laufend erneuern oder erweitern. Gelöscht habe ich daher die Links zu einzelnen »Fundstücken«.

Leider sind in meiner Blogroll Blogs aus den USA in der Überzahl. Aber ich finde im deutschsprachigen Raum allenfalls Blawgs, aber keine einschlägigen Wissenschaftsblogs. Nun bin ich wieder über ein interessantes Blog gestolpert oder vielmehr hat mich ein freundlicher Leser auf ComparativeConstitutions.org aufmerksam gemacht. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsblog von zurzeit 18 Autoren, überwiegend aus den USA, das in die Internetseite des Comparative Constitutions Project (CCP) und des United States Institute of Peace (USIP) eingebettet ist. CCP ist rechtsvergleichend und empirisch ausgerichtet. USIP ist eine von der Regierung der USA finanzierte Einrichtung, die aktuellen politischen Entwicklungen beobachtet. Diese Webseite scheint mir ihrerseits so gehaltvoll, dass ich sie zusätzlich zu dem Blog in meine Linkliste aufnehme. Ein anderes Gemeinschaftsblog aus den USA, das von elf wohl überwiegend jüngeren Rechtsprofessoren unterhalten wird, ist Concurring Opinion. Man sieht dort auch etwas über den juristischen Tellerrand, und deshalb will ich das Blog jedenfalls einmal beobachten.

Man mag vom CIA halten, was man will. Aber wer sich für den Globalisierungsprozess interessiert, findet in dem World Factbook des CIA viel Material. Es kommt daher gleichfalls in die Liste.

Erwogen habe ich, auch verfassungsblog.de, das Blog des journalistisch tätigen Juristen Maximilian Steinbeis, auf das ich durch Postings über die aktuelle Verfassungsdiskussion in Ungarn aufmerksam geworden war, in meine Blogroll aufzunehmen. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil das Blog langfristig doch eher zu eng auf die Wiedergabe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ausgerichtet zu sein scheint.

Aus der Blogroll habe ich sozlog von Tina Guenther gestrichen. Frau Guenther ist in Deutschland eine Pionierin des Wissenschaftsblogging. Aber sozlog ist seit August 2010 nicht mehr aktiv.

Nachtrag vom 29. 4. 2011:

In meine Linkliste werde ich die die SSRN Top Downloads aufnehmen. Wer meinen Blog kennt, weiß, dass das SSRN (Social Science Research Network) eine meiner wichtigsten Quellen darstellt. Ich schätze es besonders, weil ich dort viele Veröffentlichungen finde, die früher oder später gedruckt werden, oft in entlegenen amerikanischen Zeitschriften oder in teuren englischen Büchern, die dem Privatgelehrten nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Über Rennlisten kann man streiten. Mir sind sie eine Hilfe.

Und gleich habe ich davon auch Gebrauch gemacht: Download of the Year.

Eigentlich gehört auch das Institut für interdisziplinäre Rechtsforschung (Law and Society Institute Berlin — LSI Berlin) in die Linkliste, denn es handelt sich um das einzige deutsche Institut, dass sich explizit um die Rechtssoziologie kümmert. Aber bisher ist die Webseite noch zu unergiebig.

Veränderungen am 4. 3. 2015:

Blogroll:

Barblog hat die alte Homepage des Berliner Arbeitskreises Rechtswirklichkeit (BAR) abgelöst.

Im Hinblick auf meine Einträge zu Foucault habe ich das Schweizer Foucault-Blog aufgenommen.

In der Annahme, dass man dort interdispziplinär ausgerichtet ist, notiere ich den JuWissBlog (Junge Wissenschaft im Öffentlichen Recht).

Neue Links:

Als beste Soziologie-Lehrstuhlseite ausgezeichnet (mit vielen Manuskripten zum Download).

Der Blick auf die Unstatistik des Monats schadet einer empirisch ausgerichteten Rechtssoziologie nicht.

In die Linkliste zur Allgemeinen Rechtslehre gehört die materialreiche Seite Legal Gender Studies.

Der Socio-Legal Newsletter der britischen Socio-Legal Studies Association erscheint seit 1989, war aber zwischendurch einmal verschwunden. Er bietet u. a. eien guten Überblick über weltweite Law and Society Organisationen.

Wer sich ein Bild über aktuelle Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Rechtssoziologie machen will, kann die Webseite der US-amerikanischen National Science Foundation (NSF) aufschlagen. Dort ist die Rechtssoziologie der Abteilung Social and Ecnonomic Sciences zugeordnet, und zwar mit einem Programm Law and Social Sciences. Von dort findet man weiter zu Auflistung von 169 laufenden Forschungsvorhaben, für die Mittel bewilligt wurden, und zwar jeweils mit einem Abstract.