Vorbemerkung: Herr Boulanger hat in seinem Kommentar zum Posting vom 18. September über »Konvergenz als Ende der Geschichte« darauf aufmerksam gemacht, dass auf Sozblog der (deutsche) Soziologe Volker H. Schmidt aus Singapur gerade eine Beitragsserie zum Modernisierungsthema schreibt. Die war mir bisher entgangen, und da ich verreist war, habe ich Schmidts Beiträge erst heute gelesen. Sie sind lesenswert und wichtig, denn sie bieten eine Fortschreibung der Modernisierungstheorie, die deutlich über das hinausgeht, was etwa Wolfgang Zapf oder David E. Apter angeboten haben und die ich selbst nicht leisten kann. Ich hatte immerhin Schmidts Aufsatz über »Die ostasiatische Moderne« (Berliner Journal für Soziologie 20, 2010, 123-152) gefunden. Er hat mir sehr geholfen, als ich in den letzten Monaten mit einem Festschriftbeitrag über »Entwicklungshilfe durch Recht und die Konvergenzthese« befasst war. Ich hätte natürlich gleich auf Schmidts Webseite gehen und nach weiteren einschlägigen Arbeiten fahnden sollen. Das habe ich versäumt, bis ich heute seine Postings auf Sozblog las. Ich bin ein bißchen in Eile, weil ich mit meiner Beitragsreihe zur Modernisierung noch bis zum Soziologentag in Bochum am 1. Oktober bei der »Einfalt der Vielfalt« ankommen möchte. Deshalb in diesem Monat die schnelle Folge der Beiträge, die ich teilweise schon auf Vorrat geschrieben hatte und die WordPress zu vorbestimmten Terminen dann automatisch veröffentlicht hat. Auch der heutige Beitrag ist schon länger fertig. Ich habe ihn nicht mehr verändert, obwohl Schmidt dazu allerhand Wichtiges gesagt hat. Immerhin liege ich wohl ziemlich genau auf seiner Linie, wozu sein Aufsatz über »Die ostasiatische Moderne« entscheidend beigetragen hat.

Die Berücksichtigung der Pfadabhängigkeit führt zu einer Verfeinerung der Modernisierungstheorie, lässt deren zentrale Aussage aber unberührt. Dagegen wird das Konzept der multiplen Modernen von Shmuel N. Eisenstadt von vielen so verstanden, als rühre es an die Substanz der Modernisierungstheorie.

»Im Gegensatz zur Ansicht, moderne Gesellschaften seien der natürliche Endpunkt der bisherigen Evolution menschlicher Gesellschaft, geht diese Sicht davon aus, dass die Moderne eine im Westen entstandene Zivilisation ist, die sich zum Teil analog zu der Kristallisierung und Expansion der großen Religionen — Christentum, Islam, Buddhismus, Konfuzianismus – in der ganzen Welt ausgebreitet hat. Die zweite Annahme multipler Modernen ist, dass diese Zivilisation, mit ihrem spezifischen kulturellen Programm und seinen institutionellen Auswirkungen sich ständig verändernde kulturelle und institutionelle Muster hervorgebracht hat, die unterschiedliche Reaktionen auf die Herausforderungen und Möglichkeiten, die in den Kernmerkmalen moderner zivilisatorischer Prämissen enthalten sind, darstellen. Mit anderen Worten, die Expansion der Moderne brachte keine uniforme und homogene Zivilisation hervor, sondern, in der Tat, multiple Modernen.« (Eisenstadt 2006:37)

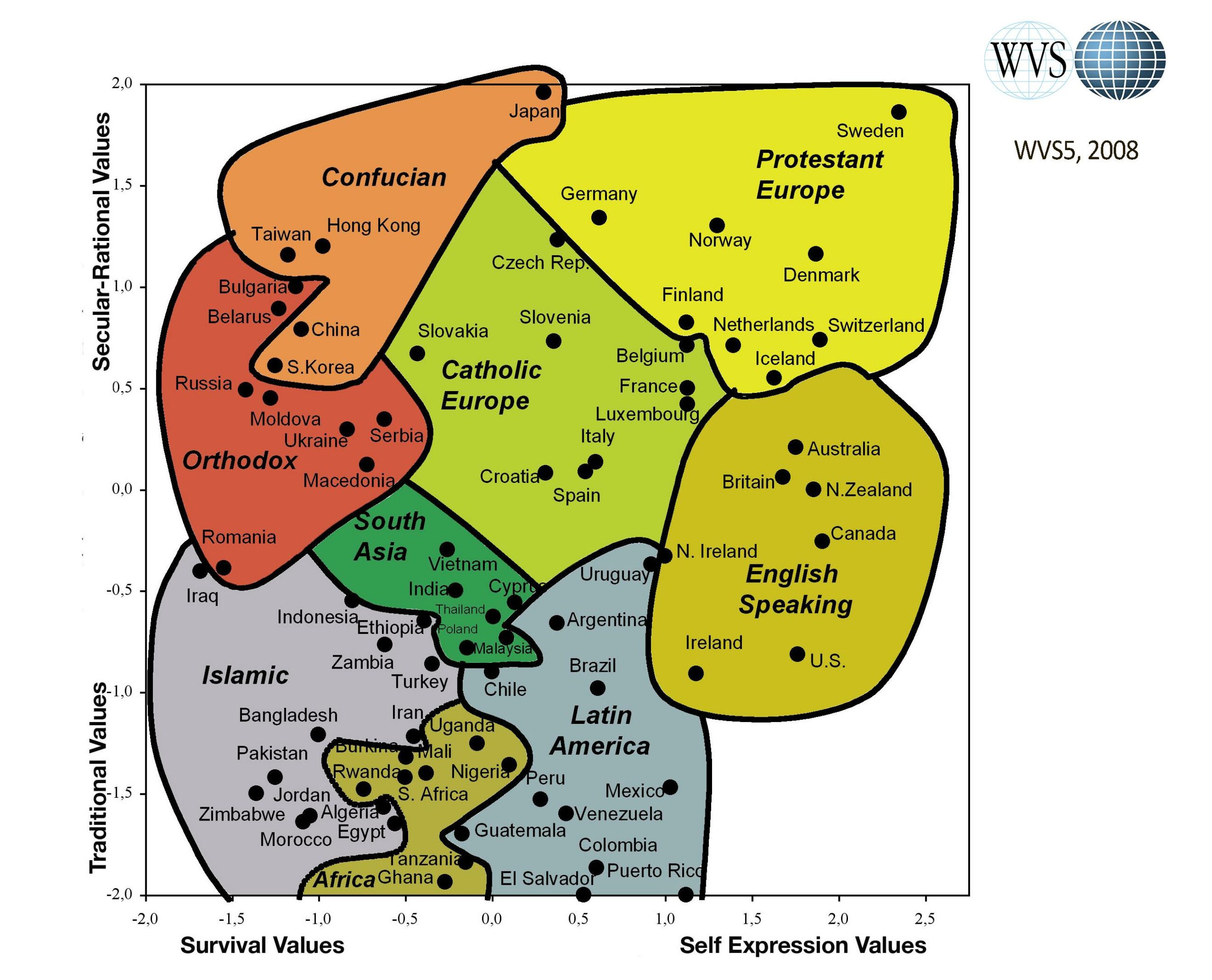

Eisenstadt geht zwar davon aus, dass es sozusagen einen Kern der Moderne gibt, der aber unterschiedliche Ausprägungen findet, die nicht bloß als Varianten einer zielgerichteten Entwicklung verstanden werden dürfen, sondern jeweils eigenständige Gesellschaftsformationen bilden. Die Basis der Moderne verlegt Eisenstadt in die (von Karl Jaspers so getaufte) Achsenzeit, also in die Zeit von 800 bis 200 v. Chr., in der mythische Kulturen durch abstrakt-transzendente Religionen abgelöst wurden und in der sich die vier großen Kulturkreise gebildet haben, die bis heute die Welt prägen, die griechisch-römische Antike, das Judentum, der Buddhismus und der Konfuzianismus. Eisenstadt dehnt die Achsenzeit noch auf die Entstehung des Islam aus und bedenkt die japanische als eine Kultur ohne ausgeprägte transzendente Konzeption. Das führt zu einer Betonung der Nachwirkung dieser Kulturkreise auch für den Modernisierungsprozess.

Mit diesem Modell hat Eisenstadt viel Zustimmung erfahren. Das Problem liegt darin, dass das, was Eisenstadt selbst als »Kern der Moderne« bezeichnet, verschwommen bleibt.

Stichworte aus Eisenstadt 2006:»Anerkennung der Möglichkeit …, zwischen mannigfaltigen, über festgelegte und askriptive hinausgehende Rollen« zu wählen und »Teil umfassender translokaler, womöglich auch sich wandelnder Gemeinschaften zu sein« (S. 38f.); Reflexivität und Autonomie. Größeren Wert legt Eisenstadt auf die mit der Moderne verbundenen »Spannungen« (Suche nach Wiederherstellung von Gewissheit, Spannung zwischen »Kontrolle und Autonomie, oder Disziplin und Freiheit« (S. 39), Zweckrationalität und Wertrationalität (S. 40), zwischen »absolutierenden« und pluralistischen Tendenzen (S. 40).»Verlust der Grundlagen aller Gewissheit und die Suche nach ihrer Wiederherstellung« (S. 39), »zentrale Rolle des Politischen« (S. 42), »Nationalstaaten und revolutionäre Staaten als charismatische Träger des Leitbildes der Modernität« (S. 51), »Anerkennung der Möglichkeit …, zwischen mannigfaltigen, über festgelegte und askriptive hinausgehende Rollen« zu wählen und »Teil umfassender translokaler, womöglich auch sich wandelnder Gemeinschaften zu sein« (S. 38f.)

Mit Blick auf die Globalisierung charakterisiert Eisenstadt die »klassische Epoche der Moderne« auf eine Art, dass man ihn für einen Anhänger der Modernisierungstheorie halten könnte:

»… vier unterschiedliche Prozesse: erstens, weitreichende, mit der Entwicklung neuer Technologien und der Herausbildung neuer Muster der politischen Ökonomie eng verbundene strukturelle Transformationen hin zur Wissens- und Informationsgesellschaft … ; zweitens, gleichzeitige umfangreiche Veränderungen der allgemeinen sozialen Strukturen sowie der Klassen- und Statusbeziehungen; drittens, kontinuierliche Demokratisierungstendenzen auf der gesamten Welt …; viertens, ein umfassender ideologischer und kultureller Wandel.« (S. 46.)

Was Eisenstadt als »Kern der Moderne« bezeichnet lässt sich nicht empirisch festmachen, ebenso wenig wird die Qualität der Varianten deutlich formuliert. Deshalb fällt es leicht, überall Variation, Differenz oder gar Divergenz zu finden. Eisenstadts Paradebeispiel für eine eigenständige Variation der Modernität ist das moderne Japan.[1] Wenn man sich auf operationalisierbare Parameter festlegt, mit denen Modernisierung gemessen wird[2], so entspricht die Entwicklung Japans, und auch die der asiatischen Tigerstaaten, sehr genau den Prognosen der Modernisierungstheorie. Das hat kürzlich Volker H. Schmidt vorgerechnet.[3]

Wenig überzeugend ist auch die Auszeichnung fundamentalistischer Bewegungen als Variante der Moderne, weil sie insofern modern sind, als sie antimoderne Ideen verkünden.[4] Eisenstadt betont, dass sie »die Grundthematik der Moderne« nicht verlassen. Er bescheinigt ihnen, sie seien »zutiefst reflexiv« und »sich dessen bewusst, dass es keine definitiven Antwort auf die Spannungen der Moderne gibt, selbst wenn jede auf ihre Art eindeutige, unbestreitbare Antworten auf die unlösbaren Dilemmas der Moderne anzubieten versucht.« (2006:59) So zeigen sich im Prozess der Globalisierung für Eisenstadt vielfältige Reaktionen auf die »Grundantinomien des modernen Programms«. Ich werde sie gleich noch als Rückkopplungsschleifen einordnen. Der andauernden Schubkraft dieses Programms tun sie keinen Abbruch.

Eisenstadt stellt auch die Interdependenzbehauptung der Modernisierungstheorie in Frage, denn »in allen oder fast allen Gesellschaften zeigen die verschiedenen institutionellen Sphären – Wirtschaft, Politik, Familie – stets relativ voneinander unabhängige Merkmale«.[5] Richtig ist sicher, dass die Institutionen eines jeden Landes – außer den genannten auch Recht und Religion, Bildungssektor und Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem und soziale Sicherung – nicht nur in ihrer je einzelnen Ausprägung, zu spezifischen Paketen »verschnürt« sind, die dem Lauf der Modernisierung jeweils Tempo und Richtung vorgeben.[6] Doch eben darin besteht die Pfadabhängigkeit der Entwicklung. Das Interdependenztheorem behauptet nicht mehr, als dass alle Institutionen der Gesellschaft vom Modernisierungsprozess affiziert werden. Es behauptet keinen Gleichschritt und keine Homogenisierung. Eisenstadts Vielfaltsthese ist letztlich nur eine emphatische Ausarbeitung des Theorems von der Pfadabhängigkeit der Entwicklung.

Die große Zustimmung, die Eisenstadt gefunden hat[7], dürfte darauf beruhen, dass er die Modernisierung aus der Verklammerung mit einer amerikanischen Leitkultur befreit, ohne einen global wirksamen Modernisierungstrend in Abrede zu stellen. Damit hat er mehr zur Stützung der Modernisierungstheorie beigetragen, als zu ihrer Überwindung.

Literatur: Shmuel N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities, Leiden 2003 (Aufsatzsammlung, darin »Multiple Modernities in an Age of Globalization« von 1999 sowie »Multiple Modernities« von 2000); ders., Multiple Modernen im Zeitalter der Globalisierung, in: Thomas Schwinn (Hg.), Die Vielfalt und Einheit der Moderne, 2006, 37-61; ders., Die Vielfalt der Moderne, 3. Aufl., 2011; Volker H. Schmidt, Die ostasiatische Moderne – eine Moderne ›eigener‹ Art?, Berliner Journal für Soziologie 20, 2010, 123-152; Thomas Schwinn, Multiple Modernities: Konkurrierende Thesen und offene Fragen, Zeitschrift für Soziologie 38, 2009, 454-476.

[1] Die Vielfalt der Moderne, 3. Aufl., 2011, Kap. 3, S. 110ff.

[2] Als solche werden genannt und in verschiedenen Reports gemessen: Bruttosozialprodukt je Einwohner, relativer Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, Urbanisierung, Anstieg der Lebenserwartung, höhere Bildungsbeteiligung, höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, Abnahme der Kinderzahl und Verkleinerung der Familie, Freiheitlichkeit, Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, Effektivität des Regierungshandelns und Korruptionskontrolle, Infrastruktur und Innovationsfähigkeit.

[3] Volker H. Schmidt, Die ostasiatische Moderne – eine Moderne ›eigener‹ Art?, Berliner Journal für Soziologie 20, 2010, 123-152.

[4] Die Vielfalt der Moderne, 3. Aufl., 2011, Kap. 4, S. 174ff.

[5] Die Vielfalt der Moderne, 3. Aufl., 2011, S. 11.

[6] Thomas Schwinn, Konvergenz, Divergenz oder Hybridisierung?, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 58 , 2006, 201-232, S. 207.

[7] Zur Kritik etwa Johannes Berger, Die Einheit der Moderne, in: Thomas Schwinn (Hg.), Die Vielfalt und Einheit der Moderne, 2006, 201-225.

Ähnliche Themen